40代・50代の転職・挑戦市場の現実と希望

現実に目を向けてみる。2025年版の転職動向調査によると、40~50代では年々転職者の比率が高まっている。これには、少子高齢化による労働人口の減少があり、特に40代は専門スキルやマネジメント経験が豊富であり、若手育成も担える存在として期待が高まっているという背景がある。

また、「人生100年時代」を見据えた個人のキャリア意識の変化も加速要因の一つで、定年後も長く働くことを前提に、自身の市場価値を高めたり、新しいスキルを習得したりするために転職を選ぶ人が増えている。

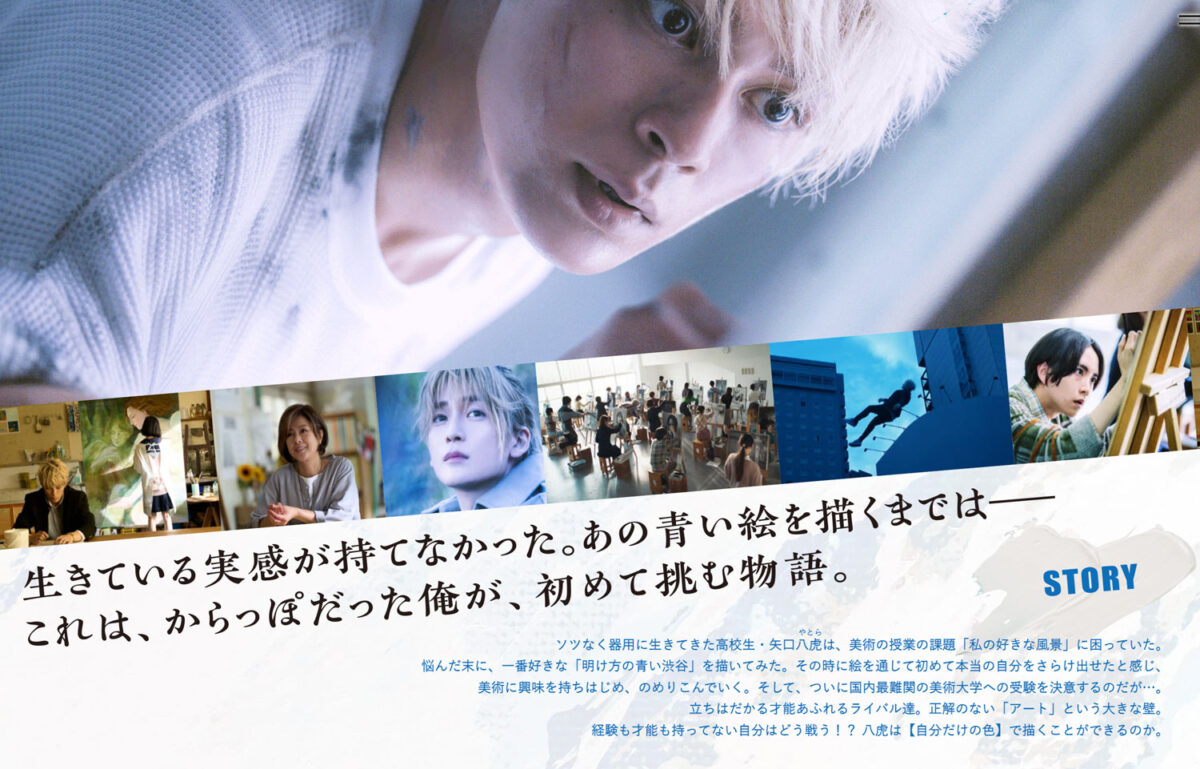

つまり、映画『ブルーピリオド』が描く「新しい分野への挑戦」「情熱の再発見」というテーマは、現実の社会動向、おじさんたちの再チャレンジとも合致している。まさか、50近くになって、もう働かなくていいよね? なんて思っていないですよね。おじさん。

「努力する人の周囲には応援団が現れる」——孤独ではない挑戦

努力する人の周囲には、それを応援してくれる様々な応援団が現れる。美術の先生、先輩、友だち、両親。一見、孤独な受験への挑戦かと思われるが、この映画は挑戦を孤独な戦いとして描いていない。

40代・50代で新しいことに挑戦する時、最も恐れるのは「周囲の理解が得られないのではないか」「家族に迷惑をかけるのではないか」ということだろう。しかし、映画では八虎の母親 真理恵(石田ひかり)は息子の決断に最初は反対しながらも、最終的には理解を示す様子が丁寧に描かれている。

八虎は絵を描くことで、対象物がどんな存在であるかをしっかりと見極め、その本質までも理解する人間に成長を遂げていた。やんちゃだった息子は、もう子どもではなかった。八虎の内面的な成長を知った真理恵は、それ以上は息子の決断に反対することはできなくなってしまう。この親子の和解シーンは、実は大人の挑戦における家族のなかの理解のプロセスを象徴的に描いていると感じた。

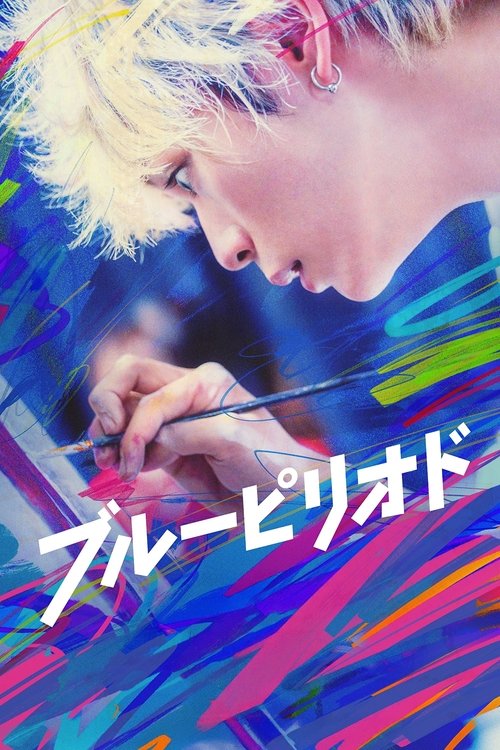

眞栄田郷敦の実体験が裏付ける説得力

この映画がただのフィクションではない説得力を持つ理由の一つが、主演の眞栄田郷敦自身の経験にある。郷敦は中学・高校時代は吹奏楽部に所属し、サックス漬けの青春を送っている。高校卒業時には東京藝大音楽学部を受験したものの、合格は叶わずに俳優の道に転向したという経歴がある。

つまり、眞栄田郷敦は実際に藝大受験を経験し、挫折も味わっている。その後俳優として成功を収めた彼が、今度は映画の中で藝大を目指す役を演じる。これは単なる演技を超えた、リアルな体験に基づいた表現なのだ。

実際に芸大受験を経験している眞栄田郷敦が演技を通してその熱が観る者に分け与えられる。そんな熱を素直に感じたい。

「情熱は武器だ」が意味する現代社会への処方箋

「情熱は、武器だ」とのキャッチコピーだが、そこに行き着くまでの劣等感が八虎の武器となっている映画。

40代・50代の大人たちは、若い頃のような無邪気な情熱だけでは動けない。家族の生活、将来への不安、社会的責任——様々な制約の中で、それでも何かに挑戦しようとする時に必要なのは、「劣等意識」や「危機感」から生まれる切実な動機なのか。

映画の八虎は、美術予備校で自分の実力のなさを思い知らされる。しかし、その「劣等意識」こそが彼を奮起させ、努力へと向かわせる原動力となる。これは、現在の社会で「このままではいけない」と感じている大人たちにとって、極めてリアルな動機の描写と言えるだろう。忘れていないだろうか? 無敵おじさんになって、別にできなくてもいいやなんて思っていないだろうか。

エンドロールに込められた希望——大人への配慮

映画『ブルーピリオド』では、エンドクレジットでデッサンの効果音が流れる。察しが悪くてもこの演出が意図しているのは東京藝術大学に合格した八虎が油画の作業をしている音。八虎が油画の画材で作業している光景が耳を通して心に浮かぶでしょう。

映画『ブルーピリオド』は確かに高校生の芸大受験を描いた青春映画だけれど、現代を生きる全ての大人たちへの応援歌でもある。挑戦する勇気を与えてくれる映画です。

40代・50代の社会人にとって、新しいことに挑戦するのは確かにリスクを伴いますが、情熱は年齢に関係なくあなたの強い味方になります。

情熱は、武器だ。

それは18歳だけの特権ではありません。45歳でも、55歳でも、人生に情熱を見つけた時、それは確実に武器となります。この映画は、そのことを教えてくれる現代社会人のための応援映画だとも言えるのです。

ブルーピリオド

生きてる実感が持てなかった。あの青い絵を描くまでは―これは、からっぽだった俺が初めて挑む物語。ソツなく器用に生きてきた矢口八虎は、苦手な美術の課題「私の好きな風景」に困っていた。